- 0. はじめに

- 1. MDDの歴史

- 2. MDDの問題(1) 観察者間のコンセンサスの低さ

- 2. MDDの問題(2) 放射線的・組織病理学的パターンは重複する

- 3. 今後の展開について——なぜ診断するか?

0. はじめに

本章では、2023年に出版されたMDDに関するレビュー論文*1をもとに、MDDの歴史をさらいつつ、現状抱えている問題点を論じ、さらに医学的な主座と、人文社会科学的な主座の双方からどのような議論が展開できるのか、その可能性を考えたい。

1. MDDの歴史

そもそもは悪性腫瘍など他領域と同様に、ILD診断のゴールデンスタンダードは考えられていた病理組織学的評価だと考えられていた*2。しかし後述するように観察者間の一致率の低さが言われるにつれ、ILD診療において呼吸器内科医・放射線診断医・病理診断医のface-to-faceのコミュニケーションが重要視されるようになった。そして2001年の欧州呼吸器学会(European Respiratory Society; ERS)のガイドライン以降、臨床・画像・病理のデータをもとにしたMDDという概念が言われるようになった*3。

その後、2013年のアメリカ胸部学会(American Thoracic Society; ATS)/ERSアップデート*4によってMDDが初めて強調され、2018年のFleischner statement*5によってさらに強化されることとなる。これらのガイドラインはIPF診断基準の更新を提案し、主に確定的な放射線学的所見や病理組織学的所見がない場合にIPFのMDDを策定することを支持した。

さらにATS、ERS、日本呼吸器学会(Japan Respiratory Society; JRS)、ラテンアメリカ胸部学会の2021年ガイドラインでは、ILDの高精度評価としてMDDへの信頼が高まっていることが強調されている*6。すでに触れたように、当初はIPFの診断のために開発されたが、現在は特発性だけでなく、過敏性肺炎や膠原病関連のILD、さらには広くびまん性疾患の診断において使用されている。

ただ、放射線診断医、病理医の協力が得られることはそう簡単ではないため、そもそもMDDを行っている施設が少ないことには留意すべきである。JRSびまん性肺疾患学術部会がJRS呼吸器専門研修プログラム基幹施設を対象に行ったアンケート調査によると、MDDを定期的に行っている施設は9.6%であった*7。

さて、以下ではMDDが抱える問題を大きく2つにわけてみていくこととする。

2. MDDの問題(1) 観察者間のコンセンサスの低さ

現在MDDが抱える問題のまずひとつめは、異なる観察者間での組織標本に関するコンセンサスの低さ(exceedingly low inter-observer agreement between expert thoracic pathologists)である。先述した蜂巣肺も、基本的な基準はあるにしても最終的な評価は胸部専門放射線科診断医による定性的なものが中心となっており、その所見の解釈は専門家間でさえ、必ずしも一致しないことが知られている*8。例えば私が今働いている施設では、前施設と比べて「蜂巣肺」と言い切るためのハードルが高く、「世間で言うところの蜂巣肺」というような言われ方を頻回に耳にする。

2023年x月x日14:00 A先生の外来診察室にて

A先生にせっかくなのでいろいろ質問しようと思い、「これって蜂巣肺っぽいですけどやっぱりちょっと違う感じですよね」と恐る恐る尋ねると、「まあ世間ではUIPって言われるかもしれんな」とバッサリと言われた。

「どのあたりがハニカムっぽくないんですか」

「まずこれ、一緒に出てきてるやろ。時相が一致してるやんか。それで、基本トラクション、気管支拡張の延長になってるねん。気管支とつながってるやろ。肺胞の構造破壊があまりなくて折りたたみになってるねん。だからこれを言うなら、『牽引性気管支拡張を主体とした嚢胞性変化』やな」

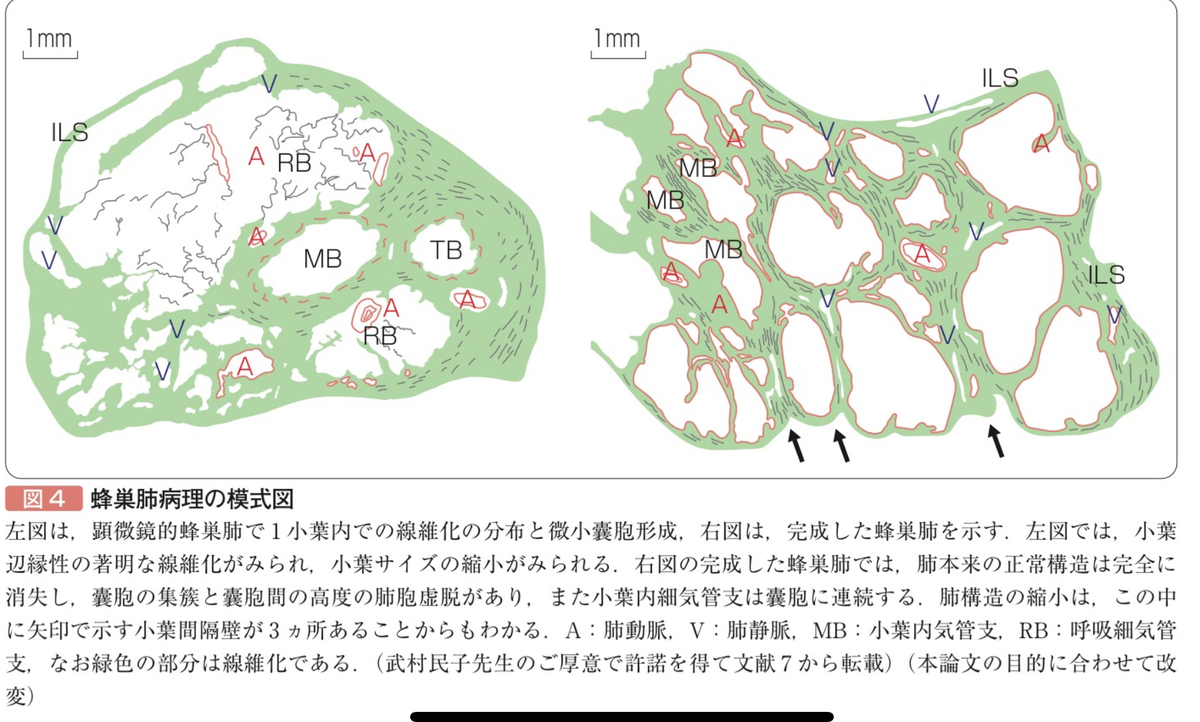

この施設の例は極端かもしれないが、実際、「真の」UIPパターンと、牽引性気管支拡張の成れの果てとして蜂巣肺「様の」画像所見を示す非特異性間質性肺炎(Nonspecific Interstitial Pneumonia; NSIP)パターンの鑑別は常に問題になる。「真の蜂巣肺」であれば、前章で触れたように、肺胞虚脱を伴う線維化=構造改築を伴い、正常肺と隣り合った急峻な変化(abrupt change)がホールマークである。

一方で、NSIPパターンにおいては気管支壁に破壊性病変を伴わず、気管支周辺の肺組織が容積が減少した結果として気管支が拡張しており、正常肺が周囲に存在しておらず一様に線維化している(時相が一致している)。

下記の図のように、病理組織像のほかの部分をみればリンパ濾胞があっていわゆるIPFとは鑑別が容易な場合もあるし、そうでなければ、病理や画像からは区別がつかず、身体所見や血清学的所見といった臨床症状が重要になり、MDDがより強力な意味を持つ症例となる。 ある報告*9では、83人のILD患者から採取された133の肺生検のうち、10人の胸部病理医による観察者間一致は0.38のカッパ係数(κ)と低く、100%の信頼性をもって診断できた症例は39%に過ぎず、観察者間で意見がわかれた症例の半分以上はUIPとNSIPの鑑別であった。

では一致しない場合、どうやって決めるのか。話し合いである。そこでは、それぞれの専門家がそれぞれの矜持を持って信じていることのぶつかり合いとなる。「MDDはポリティクスだ」とは私の知っているILD専門家の言だが、まさしく、誰がどの疾患の権威だとか、その分野について強い拘りがあるのが誰だとか、そういった力学でその場の診断が大きく左右される。なお、関西で数十年の歴史のあるびまん性肺疾患研究会では、ポリティクスによってILDの診断が決まっていく過程を目の当たりにすることができる。

2. MDDの問題(2) 放射線的・組織病理学的パターンは重複する

次は、HRCT像・組織病理像のオーバーラップ(the frequent overlap of radiologic and/or histopathologic patterns)である。たとえばこれまで蜂巣肺=UIPパターンとIPFが一対一対応であるかのように説明してきたが、実際には、リウマチ肺などIPF以外の二次性の間質性肺炎で組織学的/放射線学的UIPパターンが観察される。実は、「典型的なUIPパターンの画像」として前章で示した画像は、IPFではなく関節リウマチの患者である*10。

紙幅の都合ですべてに触れることはできないが、UIP、NSIPのほかに名付けられた形態的パターンにはOP、DAD、HPなどがあり、特発性の場合は一対一対応で名付けられているが、原因のある二次性間質性肺炎であればどれでもあり得ることになってしまう(もちろん実際には、このようなパターンを呈しやすい傾向性はあるし、それぞれ病態と結びついている)。

病理組織像とHRCT像に矛盾がなければ診断にケチのつけようはないが、重複しているがゆえに選択肢が複数で消えないままになることもあるだろうし、あるいは、病理組織像とHRCT像で異なる疾患を指し示すかもしれない。そのような場合には、身体所見や血清学的所見といった臨床症状が重要になり、MDDがより強力な意味を持つ症例となる。このように臨床・画像・病理は時折不整合を起こし、それがどうやって最終的に決まるのかはMDDというブラックボックスのなかに隠されたままなのだ。

3. 今後の展開について——なぜ診断するか?

前節において、いくつか今後に繋がるであろう問いを残してきた。最終節となる本節では、また別の角度から、今後考えていきたい展開について論じて締めくくることにする。

私が改めて論じなければならないと思っているのは、「MDDという医療者にとっては骨の折れる、患者にとっては侵襲的な検査によるリスクを伴う過程を踏んでまで、なぜ診断をする必要があるのか?」ということである。以下に、今働いている施設での一場面を示す。

2023年x月x日10:00 医局での会話

この病院生え抜きの専攻医ふたりが、外の病院事情について話している。

「××病院は謎に包まれてますよね、肺癌のことになるとエビデンスで責められるという噂ですけど。でも間質性肺炎は結局パルスするから同じやろみたいな空気らしいです」

「うちは診断にこだわるからなあ」

「まあでも診断にこだわるってびまんくらいですもんね」

MDDを行なっている施設は少ないということを書いたと思うが、間質性肺炎の診断をどこまで突き詰めたいのか、という関心は本当に施設によって様々である。たしかに間質性肺炎の急性増悪(急激にぐんぐん悪くなること)に対してできることはただひとつ、ステロイドパルス(大量療法)である。慢性期であったとしても、診断をつけたところで呼吸器内科医の使える薬はステロイドか免疫抑制剤か抗線維化薬かくらいしか選択肢がないわけで、「診断にこだわる」ことにどこまで意味があるのかという視点を持つ人がいてもおかしくはないだろう。実際、肺癌診療に力を入れている施設で私が働いていたときは、間質性肺炎は「あるかないか」以上の関心が払われる対象ではなかった(間質性肺炎があれば使用可能な化学療法が変わるのだ)。

しかしながら、すぐにできる反駁としては、前節で挙げたリウマチ肺とIPFが鑑別になるような例では、やはり診断をつけることは重要だろう。なぜなら診断がそのまま治療に直結するからである。「患者の呼吸状態を考えると治療介入すべきであるから、リウマチ肺と判断してステロイドを入れる」という結論に至る場合、それはまさに、そのあとに続く治療が遡行的に診断に影響する、という有様について端的に表している。本稿では、そういった事態について充分に説明し切れていない。

また、なぜ診断するか、という観点では、第2節で挙げたような「真の」蜂巣肺と「それ以外」をわけることに、どれだけ意味があるのか、という問いも挙げられる。形態学的には厳密に異なる定義がなされるものも、同じ線維性の変化として予後に影響がないのであれば区別する必要があるのか、というのも、「臨床家」の問いとしてはスタンスの差こそあれ妥当であることは認めざるを得ないだろう。ここでも関係しているのは、「治療する」という営為である。診断と治療は一セットである、という一見当たり前の事実を改めて突きつけられる。

今後の展開のために私がまず取り組むべきなのは、呼吸器内科医としての勉強を重ねていくことはもちろん、MDDの議論を詳細に記述することであると感じている。その資料の蓄積が充分なものになり、本稿の議論を発展することができればまた論じようと思う。

*1:Zamparelli, et al. Diagnostics. 2023

*2:American Thoracic Society/ European Respiratory Society. Am J Respir Crit Care Med. 2000;161:646–664.

*3:American Thoracic Society. Am J Respir Crit Care Med. 2002;165:277-304.

*4:Travis W.D., et al. Am J Respir Crit Care Med. 2013;188:733–748.

*5:Lynch D.A., et al. Lancet Respir Med. 2018;6:138–153.

*6:Raghu G, et al. 2022;205:E18–E47.

*7:富岡洋海. 日呼吸誌. 2021

*8:Walsh SLF, et al. Thorax. 2016.

*9:Nicholson A.G., et al. Thorax. 2004;59:500–505.

*10:敢えて混線させてみた。

*11:日本呼吸器学会・日本リウマチ学会合同 膠原病に伴う間質性肺疾患 診断・治療指針 2020 作成委員会 編『間質性肺疾患 診断・治療指針 2020』7ページ

*12:日本呼吸器学会・日本リウマチ学会合同 膠原病に伴う間質性肺疾患 診断・治療指針 2020 作成委員会 編『間質性肺疾患 診断・治療指針 2020』7ページ

*13:画像診断 Vol.41 No13. 特集『なぜによくわからない間質性肺炎―疑問と悩みにお答えします― 』(学研メディカル秀潤社、2021)1344ページ