人と出会うこと、そしてつながること

本稿では、人と人のつながり、あるいは出会いにおいて、新型コロナウイルスの影響によってどのような変化が起こっているのか、思考の流れるままに追っていく。

* * *

「オンライン飲み会」なるものが流行っている。zoomを始めとするビデオ会議システムを通じて、家にいながらにして知人たちと開催する「飲み会」のことだ。同世代の大学生の多いSNSのTLを眺めていると、頻繁に「zoom飲み」をしたという報告が流れてくる。大学での対面の授業が中止になり、外出を制限される中で、それもなお人との繋がりを希求する者たちの必然的な帰結として流行しているように思う。かく言う私も、少なくとも週に一回は親しい友人とコミュニケーションをとる時間がなければ、(実家暮らしとはいえ)対人関係に飢えてしまうだろう。

以上の記述で想定していた「オンライン飲み会」は、コロナの騒動がなければface-to-faceで会っていたはずの人たちとのそれであり、失われた対人関係を取り戻すことを目指している。ただそのような単なる復旧だけではなく、本来会わなかったはずの人たちとの交流の場が新たに創出されるパターンもある。それは特に遠方の友人である。「いつか会おう」と話していた人が、「どうせ会えない」になり、「じゃあ今話そう」となってオンラインでの対面が実現する。私も、その思考の流れによって何人かの友人との久方ぶりの「再会」を果たした。

この「再会」は、対面ではなくオンライン上であるからあくまで鉤かっこ付きの「再会」である。あくまで個人的な所感で恐縮だが、そこには絶対的な差異が存在する(ように感じる)。このまま友人たちと死ぬまで対面で会うことなしにオンラインで全てが事足りるのかというと、多くの人がそういうわけにはいかないというのが現状だろう。zoomで誰かと散々喋った後でもなお、私はその人に「会いたい」と思う。恐らくそれには「身体性」の議論、あるいは現状のビデオ通話における技術的問題も多分に関係していると思うが、その話題については別の機会に譲りたい。

ともかくここで強調しておきたいのは、コロナによる外出自粛・3密回避の方針により、対人関係において決定的に喪失されたものがあるということである。

* * *

さて、その「喪失されたもの」は私が思うに他にもある。それは<偶発的な出会い>である、と勝手にここで名付けておく。

医学生である私にとって卑近な例で言えば、大学病院の北の端にある、学生用の更衣室前の休憩スペースになるだろう。そこでは実習前、大学に早く着いてしまった人が他の班員を待っている。あるいは実習の合間、中途半端な、家にいったん帰るほどでもない自由時間を与えられた人暇を潰している。あるいは実習終わり、その日の夕方から特に予定もなく、やるべきこともない人がダラダラしている。あるいは病院のWi-Fiでカルテを見ながらレポートを書きたい人が、イヤホンしながら作業している。

そのような場においては、ある人がある時間にそこにいるということのほとんど全てが、意図したものではない。実習という医学生にとっての最大のタスクをこなす過程で、様々な外的要因に影響されながら、「更衣室前の休憩スペース」に寄ったり、寄らなかったりする。その結果、「休憩スペース」における出会いは純に偶発的なものとなる。

特定の誰かに会うことを期待するわけではないが、時間があればとりあえず行ってみて、誰かいるならその人と話すし、いないならいないで少し時間を潰してから帰る。そのような<偶発的な出会い>は、実習が完全に中止になることにより失われてしまった。

何もそれは「更衣室前の休憩スペース」にだけ存在するわけではない。私自身の他の例で言えば、「所属する部活の部室のソファー」がある。積極的に連絡をとってそこで落ち合うのではなくて、その時間にたまたま「部室のソファー」にいた人と喋る。その場にどれだけの時間いるのかということも、誰と何を話すかということも決まっていない。そこに<偶発的な出会い>がある。そして読者の皆さんも、それぞれの生活空間において<偶発的な出会い>があるのではないだろうか。

そして次の問いは以下のようなものである。その<偶発的な出会い>の喪失は、どのような影響を私たちに与えるのだろうか?

* * *

一つには、私が上にあげた例に限って言えばだが、Goffmanが言うところのBack stage(裏舞台)へのアクセスの制限が言えるのかもしれない。Gofmanは、「我々は、日常生活という舞台で、何らかの役割を演じながら生きている」という考え方を提示した(ドラマツルギー)。私たち医学生が、病院というFront stage(表舞台)で「実習生」という役割を演じているのだとすれば、「更衣室前の休憩スペース」は、その役割から自由になることのできるBack stageである。

そこでは、臨床実習をするなかでの不満あるいは率直なコメント、目下最も重要である国試対策の進捗度やそれに関する所感、マッチング先の病院についての情報のやり取り、あるいは医学部コミュニティという村社会におけるゴシップ、など盛んにBack stageとしてのコミュニケーションが遂行されていた。なんとなくそれによって、積極的に求めずして、周りの学生と一定の情報、あるいは(同等に重要なこととして)感情も、共有できているような感触があった。

しかし今やそれは全くアクセス不能であり、不可視なものになってしまった。多くの同級生とはSNSで繋がっているが、所詮そこに書かれることは(もちろんど真ん中ではないが)Front stageの延長上である。「休憩スペース」での発言の十倍希釈くらいのものしか見ることができない。このような状況にあっても連絡をとり、オンライン飲み会などの手段を通じて「わざわざ」繋がろうとはしない友人たちの存在が、一気に遠くなってしまった。

このことは一方で、私たちのコミュニティが多分に選択的になっていることを意味する。「自分から連絡をとってオンラインでもコミュニケーションを取ろう」とする閾値がどこにあるのかは人それぞれだが、その閾値が高いにしろ低いにしろ、それは「ここからこっちの人とは『わざわざ』話す、ここからこっちの人は『わざわざ』話さない」と線引きすることである。冒頭に挙げた、「親密な友人」の場合も「遠方の友人」の場合も同じである。そこに偶然性は排除されている。否応なしに、たまたま、誰かと遭遇するという体験が失われてしまっている。

<偶発的な出会い>は完全に失われてしまい、<意図的な出会い>のみがそこに残る。

* * *

ここで大事なことは、<意図的な出会い>は、私たちがこれまで(対面で)つくりあげてきた紐帯によって初めて可能になる事象であるということである。(出会い系ツールなどの利用を除いて)お互いにまだ知らない人たちと、<意図的に出会う>ことは難しい。言ってみれば、コロナ以前の紐帯=過去の遺産があるからこそ、「こんなときだし/こんなときだけど、zoomで飲み会でもする?」という話が進むわけである。

このことから、二つのことが言える。一つめは、普段から紐帯をうまく築けていなかった人にとって、今が大変厳しい局面であるということである(本人が紐帯を望んでいるかどうかはまた別の話だが)。以前にも増して互いに選択的になっていくコミュニティにおいて、疎外される人が発生してしまう可能性がある。

もう一つは、今の時代において、人と<新たに出会う>ということがかなり難しくなっているということである。この文章は、今年大学一年生になったばかりの学生を想定して書いたが、新生活が始まってただでさえ不安ななか、授業が延期そしてオンラインになり、そして新たなコミュニティにおけるつながりも築きにくいとなると、ほんとうに辛い思いをしていることだと思う。学術面・金銭面におけるサポートはもちろんだが、彼らの心のサポートをするシステムも大学において機能することを願う。

* * *

やや散漫に書いてきた。最後に話をまとめておく。

私たちは今、互いにSocial distancingする世界に生きている。物理的な身体をもった存在として人と「出会う」ということと、画面を通じて人と「出会う」ということは、何かが決定的に異なる(ように思える)。そして人々の紐帯は、サイバー空間においてこれまでと全く異なるものとして急速に組み直されている。そこでは<偶発的な出会い>が失われ、<意図的な出会い>が圧倒的に優勢になる。すなわち既存の紐帯は互いに選択的なコミュニティに切り詰められ、また、これまでなかった紐帯が新たに生まれる可能性は限りなく狭められている。

緊急事態宣言が解除される(と現時点では言われている)5月初旬を境に、たちまち「アフターコロナ」の時代に突入するという楽観的な見込みを持っている人はもうほとんどいないだろう。少なくともあと一年は、「ウィズコロナ」の時代として「これまで通りの」生活は送れないと考えたほうが良いと思う。夏以降、人と対面でのコミュニケーションがどこまで可能になっていくのかは現時点で全く分からないが、変わりゆく紐帯のなかでこぼれてしまう(そしてそれを望んでいない)人がひとりでも存在する限り、私たちはそこへのまなざし・想像力を忘れてはいけないと思う。

私たちは忘れっぽい——だから記録する

少し前、Facebookを眺めているときに、ふと昔の飲み会の写真を見つけた。それは明らかに2年以上前のものだったが、私は反射的に「うわ、これだけ大人数でしかも密集して飲み食いしてる、大丈夫なんかこれ」と考えてしまった。そのときは、「三密」なんて考えなくてもよかったはずなのに。またある日、大好きな漫才の動画を観ていても、彼ら/彼女らの口から発せられる唾が気になってしまった。見えていないのに唾が見えてくる。

最近はそんなことばかりだ。確実に、新型コロナ以降の思考に着々と頭が侵食され始めている。

* * *

一方で、いつからこのような思考になってしまったのかというと、なかなかそれを思い出すことは難しい。変化はある日突然起こるわけではない——少なくとも、日本に住む私たちにとってはそうではなかった。COVID-19は初め、中国の武漢で発生した、(私たち=日本人の生活にはほとんど関係しないという意味において)「取るに足らない」新型ウイルスのひとつだった。しかしご存知の通り、COVID-19の猛威は世界全体に広がり、着実に日本人の生活世界も変えていった。そして今も現在進行形で変えている。

さらに恐ろしいことに、私は、こうなってしまう前に世界がどんな姿をしていたのかさえも、思い出せなくなりつつある。今や、何十人・何百人・何千人も集まるイベントを<感染リスクを考えることなしに>開催できていたときの感覚が信じられない。<感染リスクを考えることなしに>マスクをしないで歩いていても白い目で見られることのない世界が遠い昔のようだ。<感染リスクを考えることなしに>愛すべき友人たちと膝を交えて——唾を飛ばしながら——話していた日も。

そう、私(たち)は忘れっぽい。

* * *

だからひとまず言えることとして、大事なことは、この変わりゆく世界を記録しておくことである。「世界」というと大仰な話に聞こえるかもしれないが、何も小難しい評論を求めているわけではない。私たちが日常において感じる小さな変化、あるいはそれについての省察、を何でもいいのでスマホのメモ帳にでも書きつけておくことである。そうでもしないと、私たちがかつてどう生きていて、それがどう変化して今どう生きていて、そしてこれからどう変化していくのか、すぐに分からなくなってしまう。どんなに微細な変化でも重要な意味を持ち得ると思う。逆に言うと、何が大事な変化で、何が大事でないのかは、常に「一週間先、どうなっているか分からない」世界に生きている今の私たちには到底語ることはできない。

肝要なのは「変化」を感じた瞬間にすぐに書くということである。「当たり前」になってしまったことを記述するのは非常に難しい。なぜなら「当たり前」だからだ。自分の思考・行動に染み込んでしまった暗黙の前提を問い直すには準拠点がいる。(文化人類学ならその準拠点を異世界の他者に求めるだろうが)今の私たちは、「かつての世界」との比較によってしか「当たり前」を問い直すことできない。

「当たり前」になり切ってしまう前に、「変化」をほんの少しでも嗅ぎ取れば、それが書くべき時である。

* * *

世界に目を向けてみると、少し調べただけで、今このコロナ禍の経験を記録して集めることを目指すプロジェクトがいくつか見つかる。

(1)CALL FOR PERSONAL ACCOUNTS AND REFLECTIONS ON EVERYDAY LIFE DURING THE COVID-19 PANDEMIC

(概要)カルチュラル・スタディーズの研究者と人類学者によるプロジェクト

(目的)COVID-19のパンデミックが、私たちの日常生活・経験がどのような影響をもたらしているのかを明らかにするため

(対象) 誰でも

(内容) ①日常において「感染」を予期するのはどんなときか

②日常でどのようなmoral questionが立ち上がったか

(形式) どんな形式でも可、長さ制限なし

(2) COVID-19 Global Health Diaries

(概要)国際政治学の研究者たちによるプロジェクト

(目的)個々人の記録を集めた上でどのように分析するかは明記されていない

(対象)誰でも

(内容)science-basedでもpersonalでも、何でも良い

(形式)old diaryの形式でも良いので、毎日800語書き続ける

(3) First Denial, Then Fear: Covid-19 Patients in Their Own Words

(概要)アメリカのサイトWIREDによるプロジェクト

(目的)このクライシスを経験している人たちのリアルタイムの声を捉える

(対象)誰でも

(内容)"Living with Covid-19"と"Critical Condition"の二つに分かれている

(形式)Twitterの呟きなど、最もラフなものも含めて拾っている

(4) Call for respiratory nurses to record Covid-19 experiences

(概要)Solent Universityの呼吸器看護師によるリサーチプロジェクト

(目的) 看護師の生の声を通じて、このコロナ禍にどのように対応し、あるいは何を学んだのか、互いに共有し合う

(対象)呼吸器看護師

(内容)臨床実践における省察、あるいは、日々感じるストレスについて

(形式)?

私が調べ切れていないだけで、世界にはこのようなプロジェクトがまだまだあるだろう。

* * *

一方日本では、調べてみたがあまりヒットすることはなかった。唯一私が現在知っているのは、知人がやっている以下のプロジェクトである。

(A) 私たちにとっての新型コロナウイルス 感染症-医療系学生・若手医療者の視点-

(概要)「人と医療の研究室」によるプロジェクト

(目的) 「ナラティヴのアーカイヴ」を作ること

(対象) 医療系学生・若手医療者

(内容)医療系学生・若手医療者が何を考え、どのように行動しているか

(形式)自由

このような取り組みは今後増えてくると思う。もし現時点で、同様の取り組みを知っている方がいればぜひ共有して欲しい。

また、このようにオープンな形でなくても、ある特定の職種の人たちに新型コロナによる変化・その省察についてのインタビュー研究が行われ始めているとも聞く。だからもしかしたら、まだ世に出ていないだけで、同じことを考えている人はもっとたくさんいるのかもしれない。

* * *

自分の思考・経験について記録する際に、意識すると良い点が一つある。それは「他者の目を意識して書く」ということである。これは、その記録を公開するのか、クローズドなものに留めておくかに限らず、大事なことである。他の人に分かってもらおうとして初めて、その言語化する試みに引っ張られるようにして、思考が進んでいくことはままある。また、経験を記述する際、相手の頭に同じ映像を浮かべようと努力することによって、描写の解像度を上げることができる。

繰り返しになるが、今は、COVID-19によって世界のあらゆる価値観が転覆し、露わになり、問い直され、目まぐるしく更新され続けている。いわゆる「アフターコロナ」と呼ばれるような時が来るのか、あるいは「ウィズコロナ」として歩んでいくことになるのか、それは今の段階では断言できないが、いずれにしても、この混乱の時代に起こるあらゆることは記録に値することであろう。後になって振り返って考証する際に、どんな個人の経験でも必ず貴重な資料になる。そしてそれは、まさに「今」しか書けないのである。

——私たちは忘れっぽい。だから、記録しよう。

桜が好きだ

緊急事態宣言が出る前の日、私は木屋町通を歩いていた。当分は大阪の家からほとんど出ないことを見越して、大学の研究室から必要なものを引きあげる予定だった。

阪急河原町駅から大学まで歩こうと思うとそれなりの距離がある。普段は京阪祇園四条駅で乗り換えるところをどうしてわざわざ木屋町通を歩いていたかというと、理由は一つ、桜が見たかったからだ。ピークは過ぎて少し葉桜になりかけていたが、十分に美しかった。想像はしていたが辺りに人は少なく、木屋町通りは不気味なほど静かだった。世界は柔らかに壊れていた。

私は今年で24歳になるが、相変わらず、自分が何のために生きるのか分からない。干支を2周してもなおこんな中学生みたいな悩みを抱えているとは思わなかった。情けないが、実際に分からないし悩ましいので致し方ない。

以前の備忘録でも書いたが、私は基本的に、何かに突き動かされているような気持ちを抱きながら生きている。

[私の休日の過ごし方は]大抵は、本を読むか、研究を進めるか(あるいは義務として医学の勉強をするか)だ。それが自分のやりたいことだし楽しくて仕方がないので、別に苦ではない。ただそうしているとたまにどうしようもない閉塞感に苛まれて、何かを求めて「遊びに」行く。行ったら行ったでこれも楽しいなと思うけれど、でも結局、読まないといけない本・進めないといけない研究を思い出して焦燥感に駆られて、また部屋に籠る。こう思うとき、私にとって読書や研究は「やらなければいけないこと」になってしまっているのだろうか?

コロナのせいでほとんど全ての予定がたち消え、今は自分の自由にできる時間が無限にある。そのことが余計に、「無駄に過ごしてはいけない」という気持ちを増幅させ、私はどうにもならない焦燥感のなかで毎日を過ごしている。

論文を書く。学会の準備をする。論文を読む。本を読む。医学の勉強をする。一秒も「無駄に過ごした」と思いたくなくて、必死に毎日を過ごしている。

自分にとって無為の時間が必要なのではないか、とは何となくずっと思っている。しかし無為の時間を過ごすことがとても苦手だ。無為を求めた瞬間にそれは無為でなくなってしまう。というか、そもそも無為の時間って何なのだろうか? みんなはどうやって無為を為しているのだろうか?

有意義なこと。将来の何かにつながること。自分にとってためになること。自分が「〜のため」にがんじがらめになっているのは自覚している(そして私の「ためになるか」の定義はしばしば酷く恣意的だ)。

意味性の呪縛は趣味の領域にも及ぶ。読書はずっと好きだが、純粋に楽しんで読んでいるより、必要な知識を手に入れるためにという意味合いが強くなってしまった。息抜きのために合間の時間にお笑いを観たりもする。しかしどうしても、これはどうやったら構造分析できるだろうと考え始めたり、あるいはポリティカルコレクトネス的に不適切なところがないか探したりしながら観てしまう。お笑いを好き過ぎるがゆえに評論を始めたことによって、評論が観賞を侵食し始めたような感じだ。目的をもってお笑いを観てしまう。

以前に備忘録を投稿したときも、有難いことに多くの友人から「無為に過ごすこと」の重要性、あるいは「無為の過ごし方」についての指南をいただいた。にもかかわらず、恥ずかしながらどれも上手くいかなかった。私は相変わらず毎日をひたすらに焦りながら生きている。

ハイデッガーによると、世界は広義の道具の連関として立ち現れる。例えば目の前にあるハンマーは、「目」で見られるよりも前に「手」に対して差し出されている。わたし(現存在)にとってハンマーは、「何かを打ち付けるためのもの」として出会われる(道具的存在)。ハイデッガーの言う道具の連関としての世界が、明確にあらわれるのは戦場や兵営においてである。すべてが「戦争資材」として整序されていく。

現存在にとって世界はかくして「有意義性」においてあらわれ、その世界へと関わり、世界に住う存在として、すなわち「世界内存在」として、現存在は存在することになる。

まだ緊急事態宣言が出るかも分からなかった一週間ほど前(というか私たちは今、つねに一週間先にどうなっているか分からない世界を生きているが)のことだ。私は今出川通から四条通まで、鴨川沿いを徒歩で移動した。もちろん京阪電車で南に下ったほうが早いので、明らかにタイムロスだ。でも私は先に書いたような息苦しい生活に風穴を開けたくて、時間がかかるの分かったうえでわざと歩いた。焦燥感や罪悪感といった感情が次々に去来してくるのを無視しながら、鴨川を歩いた。

そこには桜が咲いていた。

私には、美しいものを「愛でる」感覚のようなものが自分には欠けていると常々思っていた(美しいものを美しいと思う感覚とはまた別である)。しかしそのときに見た桜はほんとうに綺麗で、私は幸福感に満ちていて、いつまでも見ていられると思った。歩を緩め上を向きながら、普段は絶対にやらない写真をパシャパシャ撮った。

そこで初めて、私は桜が好きだということを自覚した。思い返せば、桜が咲く季節、私はいつも浮かれていた。神宮丸太町駅から研究室に歩くまでの間に桜の木がいくつか生えているのだが、3月の暮れから徐々に開花していくにつれて、確かに私は毎年ワクワクしていた。明らかに自分の体温が一段階上がっていた。この感覚は明らかに他の花に抱くそれとは違うし、あるいは紅葉や雪とも違っていた。私のなかで、桜だけが特権的な位置を占めていた。

先にも書いたように、ハイデッガーによると、<何が何のためのどのような道具であるかが了解されている、道具の連関としての世界>のなかで、現存在は「世界内存在」として生きているのだという。しかしそれに対してレヴィナスは、世界の一切が「道具」であるわけではない、と反論する。

レヴィナスは、ハイデッガーの用いた戦場の例で説明する。「兵営」は寝るために、「掩蔽壕」は隠れるために存在する。この「ために」は、もはやそれ以上の「ために」を指示しない。道具的連関はそこで止み、むしろそれ自体が「目的」となり「糧」となる。レヴィナスはそう主張する。

私たちは『おいしいスープ』、大気、光、風景、労働、観念、睡眠、等々によって生きている。これらは、表象の対象ではない。私たちはそれらによって生きているのである。道具を使用することは目的関連を前提し、他のものに対する依存をしるしつづけているけれども、これに対して、~によって生きることは自存性をえがきとっている。享受とその幸福の自存性は、いっさいの自存性の本源的な構図なのである。(レヴィナス『全体性と無限』)

レヴィナスによると、享受というのは、「食べること」や「眠ること」といった行為を、何かの目的のために行うのではなく、それ自体を目的(糧)として味わうという、ひとの根底的な生のあり方である。ひとは呼吸するために呼吸し、飲食するために飲食し、散歩するために散歩する。そしてあのとき私は鴨川で、桜を見るために見ていた。あるいは桜を楽しむために楽しんでいた。桜を享受していた。

効用もなく、純粋な損失として、無償に、他のなにものにも送り返されることなく、純粋な浪費として享受すること、ここに人間的なものがある。生きるとはたんなるたわむれであり、生の享受なのだ。(レヴィナス『全体性と無限』)

そのような、生きること自体がすべてであるような生き方には、ひとが生きることに特別な理由はない。そんなことにはお構いなしに、ひとはこの世に放り出されている。(ハイデッガーの思想には、このような「世界が否応なく在る」という事柄の消息が失われている)。

ひとの存在の根拠は、ひとが生きている事実それ自体にある。すでに事実として存在しているものには、その理由をあとづけで説明する必要はない。ひとは生きているそのことだけですばらしい存在者なのだ。レヴィナスはこのようにして、ひとが存在することについて必ず何か特別の理由を見出してきた西洋哲学の伝統から、自由になろうとした。レヴィナスの哲学は、私(たち)を意味性の呪縛から解放させてくれる可能性を持っている。

それから一週間、暇があれば鴨川を散歩していた。そこで気付いたことがもうひとつある。

桜が咲いていようがいまいが、私は鴨川を歩くのが好きだということだ。

京都に住まう多くの大学生と同じように、鴨川には京都に来てからの思い出がたくさん詰まっている(そのほとんどは下らなくて陳腐で、学生生活の一回性という点においてのみ大きな意味を持つ)。しかしそういう文脈を抜きにしても、鴨川を歩くというそれ行為自体が、どういうわけか私を幸せにさせるのだ。春も、夏も、秋も、冬も、私は、鴨川が好きだ。これもまた確かに陳腐な感情なのだが、しかし自分にとっては紛うことなき事実だ。

私はまた考える。意味性の呪縛から逃れるためには、こうやって、自分が享受できるという事実をひとつひとつ見つけていけばいいのだろうか?*1

<旧版・お笑いと社会> 日常世界における「いじり」と「いじめ」

前回まで、バラエティ番組における「いじり」と「いじめ」の関係について、ごっこ理論をヒントに考えてきました。

今回は、日常生活でも頻繁にみられる「いじり」と「いじめ」の関係について考えていきたいと思います。

- 1. 「いじり」における虚構的真理とは

- 2. 「いじり」は冗談関係の変奏である

- 3. ハリセンボン近藤さんの事例

- 4-1. 問題点① 遡及的な「虚構的真理」への転化

- 4-2. 問題点② 近藤さんの「純粋な自由意志」なのか?

- 4-3. 問題点③ ルッキズムの再生産への加担

- 5. 「いじり」の暫定的3条件

- 6. 終わりに

- 7. 【追記】それでも、と思うことが私にはある

1. 「いじり」における虚構的真理とは

「いじる」という言葉は、松本人志に端を発して、平成の30年間で市民権を得てきました。私たちの日常世界でも、「いじる」「いじられる」の関係はよく見られます。例えば私なら昔、よく滑舌の悪さについていじられていました。特にい段が苦手で、「き」「し」「ち」が言えず、「キッチン」や「チキン」「敷地」を発音させられて周りに笑われる、そして私が怒る、というやりとりをよくやったものです。

それに私が嫌な思いをしていたかというと、そんなことはなく、仲の良い友達との一種の「お決まりの下り」として理解していました。改めて「ごっこ理論」の復習をすると、ここにおいて、「私の滑舌が悪い」ということ自体は真なのですが、

①周りの友達が私の滑舌の悪さを悪意をもって貶す。

②私がそれを言われて怒る/悲しむ。

という「悪意をもって」と「怒る/悲しむ」の部分が虚構的真理です。周りの友達は「本当に」悪意をもって私のことを貶していないし、私も「本当に」怒っているわけではない。それが虚構であると暗黙のうちに分かったうえで、それでも、「本当に」貶された私が「本当に」怒っているものとして表面上のコミュニケーションがとり行われるのです。

2. 「いじり」は冗談関係の変奏である

バラエティ番組では、それを観る視聴者がいて、彼ら/彼女らに準優越感を感じて笑わせるために「いじり」というものが存在するのでした。それでは、日常世界における「いじり」は何のために存在するのでしょうか?

もちろん、私と友達Aのやりとりを見ている友達B,C,D……がいて、その人たちを笑わせるらため、もしくは私も友達Aも自己再帰的に自分たちのやりとりを見て笑うため、という風にバラエティ番組と同様に「観客」を立てて考察することもできるでしょう。しかしそれ以上に大事なことは、「いじり」を通じてお互いに仲の良さを確認し合うという役割があることです。

文化人類学に、冗談関係 joking relationshipという概念があります。これを提唱したのはイギリスの社会人類学者ラドクリフ・ブラウンで、彼は構造機能主義(ある制度や慣習を、その社会における機能という観点から考察すべきである)という立場にありました。

ブラウンは、いくつかの部族社会をフィールド調査するなかで、既婚男性とその配偶者の母親との間で相手に無礼な文言を含む冗談が交わされることに気が付きました。そして彼はそれを、「夫と妻がそれぞれ持つ家族関係の衝突を未然に防ぐための、からかいや無礼なふるまいをお互いに許しあう親密な関係の形成」という機能を有する制度だと解釈しました*1。

ブラウンによる冗談関係の正確な定義は、「他の人をひやかしたり、からかったりし、そのからかわれ方は、それに対して何ら立腹してはならないという二者間の関係であり、それは習慣によって容認され、またある場合には強要されている」*2です。このように人類学の文脈においては、単に個人的に親しいという理由ではなく、あくまで制度的にこのような行為が容認される場合に用いられてきた*3単語です。しかし「からかいや無礼なふるまいをお互いに許しあう関係」が「良好な関係」を意味するという点では、現代日本社会における「いじり」と共通の発想を持つと考えられます。

表面上は貶しているが「本当は」悪意があるわけではない、受け手も表面上は応答するが「本当は」怒っていない……「いじり」というごっこ遊びに内在する虚構性を暗黙のうちに共有し合っている、という事実がすなわち相手との良好な関係を意味するのです。そして「いじる」「いじられる」の日々の繰り返しが、その関係の強化につながります。

3. ハリセンボン近藤さんの事例

つまり、すべての「いじり」は親しさを確認し合う機能のあるごっこ遊びであり、それは「いじめ」とは本質的に異なる……のでしょうか? ここからは、「いじり」の持ち得る加害性について考えていきたいと思います。

2018年、芸人のハリセンボン近藤さんがバラエティ番組に出演し、自分が芸人となった原体験について話していました。

近藤は小学生時代、「ブタ」と呼ばれていた。それに「シュン」と萎縮してしまうとクラス中が悲しい雰囲気になる。そこで、「ブタって何よ!」と傷ついていないかのように言い返すと笑いが起き、その場が明るくなった。その体験から、イジられても「変な空気にならずに笑いになることが一番平和」だということを感じ、芸人となった今も「ふってくれることに対しては絶対応えたいという気持ちでいる」。

ざっと、彼女の発言を要約すると上述のようになります。Kとしては、「いじめ」もこちらの受け取り方によっては「いじり」に転化され、お互いにとって幸福な関係を築くことができるということを伝えたかったのだと思います。さて私は、この番組の後に、以下のようなツイートを見つけました。

"ボクらの時代。ハリセンボンの近藤春菜が「小学生の頃、ブタ!と呼ばれたときに傷ついていないように見せかけてリアクションしたら笑いが起こった。それが自分の原点」という内容の話をしてて辛かった。他者の容姿を嘲るという小学生の教室と同レベルの笑いを大人たちがTVで繰り広げている異常さ。

「ブタと呼ばれたことで自分がシュンとなったらクラス中が悲しい雰囲気になる。変な空気にならずに笑いになることが一番平和というか」

侮蔑的な言葉を投げかけられた小学生の女の子が自分の気持ちよりも周りの空気を優先させる。誰も傷ついていないという見せかけの平和の為に自分が犠牲になる。辛い"

非常に重要な指摘です。このツイートの批判の矛先は、近藤さんの事例における「いじり」は勿論のこと、親しさを確認し合うコミュニケーションとしての「いじり」の多くにも向けられていると解釈できます。となると、冒頭で挙げた私の「いじり」の例も批判の対象になる可能性も十分にあります。

さて、近藤さんの「いじり」の原体験は、一体何が問題だったのでしょうか? 以下、その問題点を大きく3つに分けて考えていきます。なお、この議論は以前書いた記事を下敷きにしながら、全面的に改稿して論点を整理し直しています。

4-1. 問題点① 遡及的な「虚構的真理」への転化

まず最も大きな問題点は、近藤さんとその周りの同級生たちは(彼女の発言から判断するに)事前に良好な関係を築いていなかったということです。つまり同級生は「本当に」悪意をもって、ブタという言葉を本人を嘲笑する/傷つける意図で言おうとしていた。そして近藤さんは「本当に」悲しんでいた。これは虚構などではなく、れっきとした真実です。

その後、近藤さんのリアクションによって教室は笑いに包まれ、彼女と同級生たちは「良好な関係」になりました。この「良好な関係」はすなわち「ごっこ遊び」の成立のことであり、「ブタ!」という言葉には「本当に」悪意があるわけではない、という解釈が付与されるということです。また同時に、近藤さんも「本当に」悲しんでいるわけではなかった。ここに虚構的真理ができあがる。

しかしながら、ここでいくら強調してもし足りないことは、その虚構的真理への転化はあくまで遡及的retrospectiveであるということです。上に述べたように、同級生の近藤さんに対する態度は、最初はれっきとした「いじめ」でした。それが彼女の応答によって「あれはいじりだった」と遡及的に意味が変質してしまったのです。それに伴い同級生たちも「始めからこれは『いじり』でしたよ」という顔をすることが可能になり、彼ら/彼女らの罪悪感も軽くなったのではないでしょうか。

ここに、「いじり」と「いじめ」問題についての最も難しい点の一つを見ることができます。今回は近藤さんのリアクションがありきの話ですが、仮にそういう反応が受け手側からなされなかったとしても、「あれは『本当に』悪意を持っていたわけではなかった」と遡及的に説明を与えることによって、「だから『いじめ』じゃなくて、『いじり』(のつもり)だった」という弁明が可能になってしまうわけです。これは、前回も書いた通り、「いじり」における虚構的真理は外部の人間が見て判断できない部分であるために起こることです。

4-2. 問題点② 近藤さんの「純粋な自由意志」なのか?

話を近藤さんの事例に戻しましょう。先に引用したツイートは、以下のように続きます。

"自分さえ耐えればその場の「平和」は保たれる。傷ついたこと、辛かったこと、意に反していたことを告発すれば厄介者扱いされる。被害を受けた側が自分を押し殺す。社会の至る所で見かける歪な構造。その再生産にTVが加担しているのは間違いないと思う"

「再生産」については後で論じますが、ここで注目したいのは「意に反していた」という点です。つまりこのツイート主は、近藤さんは自ら望んでごっこ遊びに「した」わけではなく、無理やり共犯関係に「させられていた」という解釈なわけです。

この意見に対し反論する人が一定数いるだろう、ということは容易に想像ができます。近藤さんが望んで「いじる」「いじられる」の関係をつくったのだ、現に、本人が番組で美談として話しているのがその証拠じゃないか、と。

この、「近藤さんの純粋な自由意志だったのか?」という論点については、私が以前書いた記事の中の議論を紹介しながら考えていきましょう。

例えばAさんがある病気で入院し、自分の治療方針を決定したという場面を想定します。その場合、医師に言われた説明が影響していることでしょう。家族に言われた言葉があったのかもしれません。そしてその家族は、本で読んだ同じ病気の患者のストーリーに感化されたのかもしれません。その本は、家族の友人によって薦められたものだったのかもしれません……この例から分かることは、行為の原因というのは、いくらでも、過去と周囲とに遡っていくことができるということです。

ところが、意志という概念を使うと、その遡っていく線を切断することができます。「君の意志がこの行為の出発点になっている」と言えるわけです。Aさんが「自分で」治療方針を決めた。言い換えれば、意志は行為の因果関係の連関を切断することにより、見せかけの「純粋なゼロからの自発性」を生み出します。

記事では、ここから「する―される」という対立の限界、そして「中動態」というかつてあった概念の紹介になるのですが、本稿ではそこまで深くには触れず、「純粋な自由意志」を想定した議論そのものに困難があるという指摘に留めておきましょう。そう考えると、近藤さんが自分の「純粋な自由意志」でごっこ遊びに転化させたのかどうか、という論じ方にはあまり意味がありません。

そうではなく、ここで問題なのは彼女にそれ以外の選択肢がなかったことだと私は考えます。同級生たちに「ブタ!」と言われること、「シュン」とした空気になること、自分自身が傷つくこと……そんな苦しい状況の中で、その全てを解決する手段は、「いじりとして処理すること」だけだったのです。彼女の見ている世界では、現状を変えるにはそれしかなかった。「いじり」にすれば、同級生の反応は変わり、空気は明るくなり、自分も傷つかなくなる……その問題点は既に指摘した通りですが、しかし、彼女にとってその変化は救いだったのでしょう。

敢えて「能動―受動」のパラダイムのままで表現するならば、近藤さんは自分で望んで「した」とも言えるし、「させられた」とも言えるのです。意志の在り処が曖昧になる「せざるを得ない」という表現が最も近いのかもしれません。近藤さんのその帰結を責めることはできませんが、しかし、「本人が『自分の意志で』リアクションしたと思って/語っていた」からと言ってただちに「いじめではない」と判断できない、ということがこれらの分析から分かります。

4-3. 問題点③ ルッキズムの再生産への加担

ルッキズムLookismとは、容姿が魅力的でないと考えられる人々に対する差別的取り扱いのことです。同級生が「本当に」悪意をもって、ブタという言葉で近藤さんを嘲笑していたのは、明確にルッキズムです。

しかしそれが遡及的に「いじり」へと転化され、「ブタ!」と言っていた同級生たちが免罪されることによって、「別に、ああいうことを言っても良かったんだ」とルッキズム的な価値観が正当化されてしまうのです。そして彼ら/彼女らは、悪びれることなく、また別の場面でも同じような言動を繰り返す。そして言われた側は、「いじり」にして「面白く」返すことを(暗黙のうちに、時には明示的なルールとして)求められる。

このようにして、近藤さんのような「いじり」を許容することによって、ルッキズムが強化・再生産されてしまうのです。

5. 「いじり」の暫定的3条件

以上、近藤さんの事例の問題点を大きく3つに分けて分析してきまいた。さてここからは、以上の議論を踏まえて、許される「いじり」が存在するとすれば、それはどのような条件を満たすべきなのか、を論じてみたいと思います。この部分に関しては私もまだまだ考えている途中なので、これはあくまで暫定的な案ですが、条件を3つに分けて書いてみました。

「いじり」の3条件

①「いじり」が発生する前に、お互いが十分に良好な関係を築いている

②相手の本当に嫌なことは言わない

③相手が嫌かどうかに関わらず、社会的に容認できない価値観は採用しない

一つ目の条件で「前に」と書いたのは、遡及的に「ごっこ遊び」が成立されてしまうことを防ぐためです。二つ目は、虚構的真理が守られるために当然必要な条件です。そして最後が難しいところです。「以前から良好な関係であるAさんとBさんしかいないクローズドな場で、『ブタ!』と言うことが社会的に容認できない価値観であり、他の場面で適用されないということは分かった上で、お互いに完全に同意のもとでAさんがBさんを『ブタ!』といじる」ことは許されるかどうか、というのが争点です。悩みましたが、

・いくら「他の場面で適用されないということは分かった上で」とは言っても、このようなやりとりを日常で例外的に認めることによって、「社会的に容認できない価値観」を内面化そして再生産する潜在的なリスクを否定し切ることはできない。

・上述の「純粋な自由意志」の議論から、「完全に同意」があったとしても、受け手側がその「社会的に容認できない価値観」への抵抗感がある可能性を排除し切れない。

という理由から、「相手が嫌かどうかに関わらず、社会的に容認できない価値観は採用しない」という記述にしました。

こう書いてみると、当り前のようでいて、穴だらけな「3条件」であることが分かります。「十分に」とは何か、「良好な関係を築いている」という判断は誰がどのように担保するのか、「本当に嫌なこと」と言うときの「本当に」はゼロサムの表現だがそのように明確なラインはあるのか、同じく「本当に」の判断は誰がどのように担保するのか、「社会的に容認できない価値観」と言うが一体それは何を指しているのか、など、無限に問題があることが分かります(特に最後のやつはヘヴィです)。ですが紙幅の都合から、これらについてはまた別の機会で詳細に論じて固めることとして、ひとまずこの「3条件」を議論の下地としてここに置いておきたいと思います。

6. 終わりに

これまで、バラエティ番組の「いじり」について、そして日常世界における「いじり」と「いじめ」について、それぞれ考えてきました。次回は、最終的に目指す議論である「バラエティ番組はいじめを助長するか」の前に、「バラエティ番組と内輪」について考えてみたいと思います。

なお、「バラエティ番組」と書きましたが、本稿で取り上げた近藤さんが「いじり」について語っている(真面目な)トーク番組もまた、その議論の範疇に含めるべき対象であると考えています。

※以下、<お笑いと社会>についての連載を改稿して新しく始めています。

7. 【追記】それでも、と思うことが私にはある

本稿を締めてしまう前に、少しだけ、書いておきたい話があります。かなり個人的な話を含みますし、本稿の論旨とは少しずれもするので、読み飛ばしていただいても構いません。

本稿の「4-2. 問題点② 近藤さんの「純粋な自由意志」なのか?」の節に、近藤さんにとって「いじりとして処理すること」が「救いだった」という記述があります。私は、それを並々ならぬ思いを抱きながら書きました。

私もかつて、過度に貶めるような言葉を投げかけられたり、バッグを隠されたり、その他大っぴらには書けないような酷い仕打ちを恒常的にされ続けて苦しんでいた時期がありました。そしてあるとき、それを全て「笑いで返す」=「遡及的にいじりにする」ことによって抜け出そうと決心し、何とか地獄の日々から脱出した、という経験を持っています。その意味で、私は全く他人事には思えないのです。

確かに「『いじり』にする」ことは本稿で論じたように問題だらけですが――それでも、と私は思います。苦境を解決する方法が「それしかない」ように見えている人に、「お前は悪しき価値観の再生産に加担している」と言うのはあまりに酷です。ましてや、「それを選ぶな」とは口が裂けても言えません(もちろん、本人がそう「せざるを得ない」社会構造を変えなければいけない、ということは改めて強く主張しておきます)。

そんな風に悩んでいるときに、私は一つの記事に出会いました。それは、かつていじめを受けていたものの、文化祭でやるコントの脚本を書いたのをきっかけに一躍クラスの人気者になった、という経験を持つ霜降り明星のせいやさんのインタビューです。

このエピソードもともすれば、「いじめを笑いによってはね返した」という美談として語ることはできそうです。しかしせいやさんは一貫してそれを拒否します。

――高校生のせいやさんは、コントが書ける力を持っていたからこそ、あの状況をくぐり抜けることができたとも言える。一方で、多くの10代は、せいやさんと同じようないじめを受けたとき、ギブアップしてしまう人がほとんどだと思います。つらい思いをしている「普通」の10代に今、せいやさんが伝えられるメッセージを聞かせてください。

これが一番言いたいんですよね、結局。僕は別に、自分の経験談を押し付けたいわけじゃないので。

やっぱりね、逃げた方がいいですよ。立ち向かわなくていいです。僕は別に闘ってないんですよ。笑いではね返したっていう言い方をすることもありますけど、笑いに逃げただけ。僕には笑いっていう逃げ場所があったから。笑いって対人やから、向かっていったみたいになってますけど。

音楽に逃げる。ゲームに逃げる。睡眠に逃げる。何でもええです。とにかく、そんなやつらに、人生終わらされてたまるかっていう気持ちを持ってほしいですね。そんなやつらに合わせる必要もないし、そんな環境に合わせる必要も全くない。自分の好きなことを、本当にチャンスやと思って見つけてほしいですね。

せいやさんは一貫して、苦しい状況にあるときに「『いじり』にするしかない」「笑いに転化するしかない」なんてことはない、ということを強く主張しています。確かにお笑いは「助けて」くれる。でも他に選択肢はいくらでもある。逃げればいい。「あいつら」に合わせる必要はない。

あの時期にこの記事があって、私が読むことができていれば、なんてことを考えてしまわないわけではないです。しかしそんな意味のない反実仮想よりも、今私が願うのは、もし今いじめに苦しんでいる人がいるならば、何かの検索で引っかかってこのせいやさんの記事にたどり着いて、ちょっとでも救われたらいいな、ということです。

<お笑いと構造 第9回> 既存のお笑い体系からの脱出方法――シュール、メタ

前回は、<お笑いと構造>応用編の第一回目として、天丼をテーマに論じました。

そこで最後にとりあげたのが千鳥の「開いてる店は開いてるけど、閉まってる店は閉まってる」漫才であり、これが既存のお笑い体系からの脱出の一つの方法ではないか、という話をしました。今回は、いかにしてお笑いの基本常識を覆すことができるのか、「シュール」と「メタ」の二つをキーワードを議論を進めていきましょう。

1. シュールとは何か:板尾創路

シュールの多義性、曖昧さ

「シュール」という言葉、皆さんも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。ここまで多義的な言葉もないというくらい、「雰囲気のある」とか「ツッコミのない」とか「東京風」とか、お笑いにおいて「シュール」と言うときに込める意味は人それぞれです。

しかし元々の語源はもちろん、フロイトの潜在意識の理論に端を発し「夢と現実の矛盾した状態の肯定」(アンドレ・ブルトン)を理想としたシュルレアリスム運動です。シュルレアリスム運動の流れを組む芸術作品が不条理で非論理的な風景を特徴としたように、語源に近い意味で使うのならば「シュール」なお笑いとは「不条理」で「非論理的」なものであってしかるべきでしょう。

1-2. 「ツッコミ不可能性」

ただこれ以上、シュルレアリスム運動との関連で語るには私の知識は十分でないため、ここで、お笑いにおけるフォークタームとしての「シュール」を定義しておきたいと思います。お笑いにおける「不条理さ」や「非論理性」とは何か。

私は「シュール」をひとまず、ツッコミ不可能性という概念から考えていきたいと思います。これは、かなり時代性を感じるブログですが、『130R 板尾創路について』という記事からヒントを得ています。この記事の著者は、ダウンタウン松本さんとの比較から、板尾さんがなぜ「シュール」たるかを論じています。

ダウンタウン松本さんの笑いもシュールと言われるが、しかしながら、松本さんの発想には元となる根拠が存在する。だからこそ、浜田さんがツッコむ事ができる。

「なんで、二回ゆーねん!」

そう、無駄に二回同じ事を言っているから、そうツッコめるのだ。松本さんのボケには、しっかりとした意味・理由があるのだ。だから、ボケ+ツッコミの形式で伝える事ができる。理屈で説明する事も可能である。であるから、私の定義で考えると、松本さんの芸風もシュールではないと思う。

このように、「ツッコミ可能」な松本さんに対して、板尾さんは「ツッコミ不可能」である。そしてこれがお笑いにおける「シュール」であるということだ、というのがこの記事の論旨です。

「ダウンタウンのごっつええ感じ」のワンコーナー「板尾係長」での一言。「お前とお前は帰ってよし」*1。さて、これを、どう理屈で説明できるであろうか?

(中略)シュールは理屈で説明ができない…。それだけではなく、さらに、シュールの定義としてあげられるであろう事は、シュールはツッコミを必要としない。または、シュールにはツッコむ事ができないという事は考えられはしないだろうか?

(中略)と言うのも、現に、あのダウンタウン浜田さんでさえも、

板尾さんのシュールに対するツッコミは全て、「それ、なんやねん(笑)」である。そして、松本さんのツッコミも全て、「どうゆうことやねん!(笑)」なのである。

シュールをひとまず「ツッコミ不可能なもの」として定義することとしましょう。これを私の三尺度で考えると、意外感につらなる系譜ではあるが、その「共通認識の明瞭さ」が「0」であると解釈することができます。しかしながら、それだと(意外感の大きさ) = (共通認識の明瞭さ) × (共通認識からの距離)の式に代入したときに「意外感の大きさ(=面白さ)」がどう足掻いても0になってしまい、お笑いとして成立していないように見えます。この(一見)矛盾した状況をいかにして説明すればいいのでしょうか?

シュールの定義

私は、シュールを「既存のお笑いの枠組みからの逸脱による、意外感の笑い」として定義します。すなわち、「意外感の笑いにおいては、元となる共通認識が分かる」ということ自体が共通認識であり、それを裏切ることによって意外感の笑いが生まれる、という多層的な構造をしているのです。いわば、お笑いのルールそのものに対してボケている。

裏返せば、その既存のお笑い体系を理解していなければ(=その観客にとっての「共通認識」と思わなければ)ボケにならないので、シュールなお笑いは「一般受け」せず、(より多くのお笑いのパターンを経験している)お笑いファンには面白いと評価される、という傾向があります。

これは現代美術でも同じ構図がありますね。それまでの芸術の文脈があるからこそ、男性便器を美術展に送ったデュシャンが「裏切り」になるわけです。

2. シュールのその先:Dr.ハインリッヒ、ジャルジャル

さて、このお笑いにおける「シュール」という領域も、進化し続けています。ここでは、「シュールのその先」を見せてくれるコンビとして、二組のお笑いコンビを取り上げてみましょう。

2018年M-1準々決勝のDr.ハインリッヒ

Dr.ハインリッヒといえば、お笑いファンなら誰でも知るシュール芸人の関西の代表格と言ってよいでしょう。本当に訳の分からない(=参照元である共通認識が分からない)ネタばかりをするコンビで、そのブレなさが私はずっと好きだったのですが、2018年のM-1準々決勝で彼女たちのネタを観て、私は衝撃を受けました。シュールの一段階上にDr.ハインリッヒは進化していたのです(こう書くと上から目線のようになってしまいましたが、私は彼女たち目当てに劇場に行くくらい、本当に尊敬しています……)。

幸いなことに、公式のYou Tubeにそのネタがアップロードされていたのでリンクを貼りました。『トンネルを抜けると』というネタです。

序盤を観ている限りでは、いつものDr.ハインリッヒです。

幸(みゆき):トンネルを抜けるとそこには、めっちゃデブの鰯が、炒飯食べてたわ。

幸はその鰯を海に返す。するとすぐに戻ってきてまた鰯は炒飯を食べ出す。鰯が尾ひれを叩いて地面が割れると、そこから向日葵が咲く。その向日葵の顔の部分から、「短いめになった鉛筆の持つとこ長くする銀色のやつ」がいっぱい出てくる。その「銀色のやつ」に鰯を入れると、「イワシンス」の球根が出てくる。すると向日葵が咲き、その顔の部分から今度は炒飯が出てくる。

その炒飯を食べにデブの鰯がやって来て、幸はそいつを海に返す。するとすぐに戻ってきてまた鰯は炒飯を食べ出す。鰯が尾ひれを叩いて地面が割れると、そこから向日葵が咲く。その向日葵の顔の部分から、「短いめになった鉛筆の持つとこ長くする銀色のやつ」がいっぱい出てくる……

これこそまさにシュールレアリスム作品のような、脈絡のなさ、非現実性、幻想的な情景の数々。これだけでも最高なのですが、事態は彩の一言によって違った角度で見えてきます。

彩:ちょっと待って、自分ってさ、「短いめになった鉛筆の持つとこ長くする銀色のやつ」作んのに参加してない? 鰯、自分、向日葵、炒飯、この四つの輪廻の中であれができあがってないか?

これが本当に素晴らしい。準々決勝の会場でもめちゃくちゃに受けていました(未だにこれが準決勝に上がらなかったことを私は恨んでいます)。

彩さんのこの一言によって、一見不条理に思えた世界に秩序が与えられます。それは現実に戻ってくるというわけではなく、あくまで「その非現実世界における」秩序だということが大事な点です。ここに、シュールのお笑いから最も遠かったはずの納得感の笑いがあるのです。

すなわち、「意外感の笑いにおいては、元となる共通認識が分かる」ということ共通認識から逸脱し、彼女たち独自の世界をつくっているうちにその中で新たなルールを生成し、それを「共通認識」とし、納得感の参照元としたのです。ただ「訳の分からない」ということが面白いだけ(で十分過ぎるくらい好きなんですが)ではなく、さらにその一歩先の展開があるのだということに、私は心の底から感動しました。

2018年M-1決勝・2019年M-1決勝のジャルジャル

さて、その「自分たちだけの世界を勝手につくり、その中で新たにルールができる」という意味では、ジャルジャルの「ピンポンパンゲーム」「国名分けっこ」の衝撃も同様に説明できます。

彼らはもっと徹底的に記号化された世界のなかで、さらに4分の中でルールの再生成・破壊を幾度となく繰り返すのですが、それを「小学校のときの遊び」のような一見ポップな切り口で見せているのがジャルジャルの凄さです。「シュールで訳分かんないことやってんな」ではなく、「ジャルジャルぽいな」と受け取られるのは、彼らがこれまで積み重ねてきたプロップスの大きさ故でしょう。もちろん同時に、知名度があるからこそ「斬新だ」という評価がやや小さくなる、というデメリットもそこにはあるわけですが。

3. メタとは何か:アルコ&ピース

メタフィクション

小説におけるメタフィクションとは、小説というのはもちろん言語によって構成された虚構世界なわけですが、その虚構性を登場人物が自認し、明示的に言及する作品のことを指します。私のメタフィクションの思い出といえば、三大奇書の一つでアンチ・ミステリーの傑作として知られる中井英夫『虚無への供物』ですね。まだ読んでいない方のためにネタバレは避けますが、中学生の私がこの作品のクライマックスを読んだとき、衝撃で当分の間頭から離れませんでした……

お笑いにおけるメタの定義

少し話が逸れました。シュールほど議論はややこしくなく、お笑いのネタにおけるメタの定義は簡単です。それは、「ネタ中のお笑い芸人が、『今自分たちがネタをしている』という事実、もしくはお笑い一般の枠組み自体に言及する」ことです。

ここにおいて強調しておきたいのは、「自分たちがネタをしている」という事実に触れること自体は、ある意味で簡単にできるということです。「ツッコミ多いな」「このネタ何やねん」「観客もっと笑うと思ってたわ」……ネタに転調を加えるにあたって便利過ぎるが故に、M-1の予選などで安直にメタに走ってしまうコンビが少なからず観られるのもまた事実です。しかしな簡単にできるからこそ、自分たちにしかできない独自のメタの切り口を探求すべきではないか、と一視聴者として私は思います(また少し偉そうになってしまいました)。

2012年THE MANZAI決勝のアルコ&ピース

ほとんどのお笑いファンは、このメタのお笑いの最高傑作としてアルコ&ピースの「忍者になって巻物を取りに行く」を挙げるでしょう。ちなみにですが、私はこのネタを観たとき、テレビの前で興奮で震えていました。

このネタの導入は、忍者になって巻物を取りに行きたいから今から演ろうと言う酒井に対し、平子が一言、「じゃあお笑いやめろよ」と言うところから始まります。これは、漫才でよくある「〇〇やってみよう」というコントインの台詞を逆手にとったメタ発言です。

普通ならこれを「いや漫才だから演じればいいんだよ!」と酒井がツッコみ、その下りは終わるはずですが、このネタはそう一筋縄ではいきません。今[2012年当時]の自分たちを取り巻く厳しい状況、お笑いにかける熱い思いを平子さんが滔々と語り、「忍者になって巻物取りに行く時期じゃねえだろ」と酒井さんを叱りつけるのです。そして次第に、忍者になるという設定の馬鹿馬鹿しさと、真剣な平子の語り口とのギャップが大きな笑いを生みます。「忍者になって巻物を取りに行く」がキラーフレーズとなり、それが平子の口から出るたびに、漫才を辞めて手裏剣をシュッシュッと飛ばす酒井の姿が観客に見え始めます。

詳細に順を追ってお笑いの構造分析をしてもいいのですが、とにかくこのネタの何より凄いところは、メタ発言を出発点として、そのまま最後までメタで一本突き通した点です。それでいて高い水準の笑いを保ち続けたネタは、後にも先にもアルピーの『忍者』だけでしょう。その意味でこれはメタお笑い界の記念碑的作品で、漫才の歴史が書かれるならば必ず載るべきネタです。

このTHE MANZAIの直後、2013年の春に当時高校3年生の私は、次のように感想を書いています。

――今後仮に誰かがメタだけで構成された漫才をしたとしても、必ずこれと比較されるし、そう早くはこれを凌駕するようなものは生まれないと思う。

4. メタ、シュールを超えて:ぺこぱ

さてここまで、「既存のお笑い体系からの脱出方法」として、メタとシュールについて語ってきました。シュールの一歩先の世界としてDr.ハインリッヒとジャルジャルを紹介し、メタに関しては「そう早くはこれ[忍者]を凌駕するようなものは生まれない」と書きました。しかし昨年2019年のM-1グランプリで、シュール的な要素とメタ的な要素のどちらをも含みながらそれだけでない、既存のお笑い体系からの完全に新しい脱出方法が提示され、私は久しぶりに画面の前で震えました(その型を初めて見たのは3回戦のGYAO!動画でした)。そのコンビとは、皆さんご存知、ぺこぱです。

彼らのスタイルについて命名は未だ定まっていませんが、今のところダウンタウン松本さんが言っていた「ノリツッコまないボケ」が私は一番好きです。シュウペイさんのボケに対して松陰寺さんがツッコむと見せかけて、そのまま言葉をつなげて最終的に相方の発言を許容する。これが基本フォーマットです。

このとき、漫才にツッコミは存在しません。松陰寺さんも、既存の漫才の構造――ボケがあって、それにツッコむ――をフリにしてボケているわけであって、観客個々人がそのおかしさを見出して笑うわけです(ここで観客自身が心の中でツッコんでいるという表現を使っても良いと思います)。そして「既存のお笑いの枠組みからの逸脱による、意外感の笑い」という意味では、シュールのお笑いと共通点を持ちます。ただし一見して「ツッコミ不可能性」がなく、「既存のお笑いの枠組みからの逸脱」であることが明示的である点では、ぺこぱはよりポップで分かりやすいのが素晴らしいです。

しかし彼らのネタを詳細に分析していくと、「シュウペイさんのボケに対して松陰寺さんがツッコむと見せかけて、そのまま言葉をつなげて最終的に相方の発言を許容する」だけでないことが直ちに分かります。

例えば、最終決戦の「漫画みたいなボケって言うけどその漫画って何」というくだりは、「漫画みたいなボケするな!」というよく漫才で使われがちなフレーズに対する非常に批評性の高い言葉になっています。言ってみれば、これは(既存の)ツッコミに対するツッコミであり、お笑いの枠組み自体に言及しているという点でメタ的な意味合いを備えています。

また、以下の下りも印象的です。

シユウペイ:今ボケのたたみかけ中ですけど、みなさんどうですか?

松陰寺:いや聞かなくていい!……けど、実際のところどうですか?

これも「たたみかけ」という賞レース漫才用語をネタ中に出すという点では、メタの範疇に含まれます。しかし先ほどの漫画の下りがツッコミに対するツッコミによる納得感の笑いだったのに対して、こちらは「最終的に相方の発言を許容する」のと同じ、「既存のお笑いの枠組みからの逸脱による、意外感の笑い」です。このように、既存のお笑い体系をフリにしながら、その脱出方法が一通りでなく、あらゆる類型がマージされているのです。そしてその意味でも、(俯瞰で見ると、大きな展開として)ぺこぱは私たちを裏切り続けているのです。

この複雑な多重性を備えたぺこぱの漫才は、ここ数年の漫才界で最も大きな発明だと私は思います*2。

5. 終わりに

今回は、「既存のお笑い体系からの脱出法」と題して、メタとシュールを大きなテーマに解説をし、Dr.ハインリッヒ、ジャルジャル、アルコ&ピース、ぺこぱのネタを取り上げました。いかにして賞レース漫才が進化してきたか、その一端を皆さんに分かっていただけたかと思います。

次回は、漫才の進化が顕著に分かる別の題材として「ツッコミ」に焦点をあて、「現代ツッコミ論考」を展開したいと思います。

<お笑いと構造 第8回> 天丼はどこまで盛れるか?

前回まで、お笑いの構造分析の三尺度として意外感・納得感・期待感を紹介し、さらにそれを先行文献と比較しつつ検討しました。

基礎理論の解説を終え、今回から個別の事例を取り上げて分析する応用編が始まります。その初回のテーマは、「天丼」についてです。天丼はお笑い用語の一つで、同じボケを繰り返して笑いをとる手法のことを指します。天丼には一般的に海老が二本載っていることが語源らしいですが、詳しいことは分かりません。

1. ナイツ:天丼は2回まで?

天丼について考えるために、2008年のM-1グランプリ決勝一本目のナイツのネタから引用してみましょう。宮崎駿について「ヤホー」で調べてきた、という言い間違い漫才の中で、「『城』という単語で塙のテンションが下がる」という下りが三回繰り返されます。なお、並列して書いていますが、それぞれの下りの間にはボケがいくつか差し挟まれています。

ボケ①

塙:それが認められまして、1979年、『ルパン3世 カリオストロの……城』

土屋:最後まで元気良く言えよ。城の手前で何でテンション下がっちゃうんだよ。

ボケ②(天丼①)

塙:どんどん勢いを増していきまして、『天空の……城 ラピュタ』

土屋:城でテンション下がるのなんだよ。城に何のトラウマがあるの。

ボケ③(天丼②)

塙:そして2004年、『ハウルの動く……』

土屋:城ねだから。多いなあの人。城が多い。

さて、この三つのボケを三尺度を使って分析してみましょう。一つ目のボケに関して、意外感の大きさをS1, 納得感の大きさをA1, 期待感の大きさをE1とすると、面白さy1は以下の式の通りに示すことができます。

y1 = S1 × A1 × E1

次はニつ目のボケです。同じボケが来るわけですから、当然、意外感は小さくなります。期待感に変化はありません。それではどうして天丼をするメリットをするのかというと、納得感が増すからです。観客は少し前に同じボケを目撃しているので、彼がその行動をする人間だ(「城」でテンションが下がる)というのをただちに納得できるからです。

y2 = S2 × A2 × E2 (ただし、S2<S1, A2>A1, E1=E2)

この2式を比較すると、y1とy2の大きさがどちらが大きくなるかというのは、S1とS2、A1とA2の値次第だということが分かります。すなわち天丼が元のボケの面白さを上回るかどうかは、意外感がどれだけ減るかと、納得感がどれだけ増えるのかのせめぎ合いの中にあります。

そして三つ目のボケ(二回目の天丼)です。「彼がその行動をする人間だ」という納得感が顕著に増加することは見込めないところに、一回目の天丼と全く同様にボケてしまうと、意外感が減ってしまうばかりで、積としての面白さは必然的に小さくなってしまいます。そこで、二回目の天丼では変化が加えるのがセオリーです。上述のナイツのネタでは塙さんが「城」をあえて言い切らずに、観客に対して想像の余白をつくって意外感を増す試みをしています。

y3 = S3 × A3 × E3 (ただし、S3>S2, A3≧A2, E2=E3)

これによって、天丼によって面白さが重なっていくようなネタの構成になっています。お笑いというのはしばしば"3"という数字と縁があるのですが、このように、「同じボケは三回でワンセット(一回目は元となるボケ、二回目は天丼、三回目は変化を加えた天丼)」が基本です。

2. 千鳥:「天丼大盛り期待感」型

さて、暗黙知のようにあった「天丼の回数の限界」について、それを漫才において破ったのが千鳥ではないでしょうか。ここでは千鳥の、「『奥さんに子供ができたと言われたときの、旦那の一言』の演技を練習する」という設定の漫才を見てみましょう。

ノブ:行ってきます。

大悟:おぬし。

ノブ:いやおぬしじゃない。

ノブさんは「あなた、私、できちゃったみたい」というセリフを言わせたいのですが、何度やっても大悟さんは「おぬし」としか言いません。驚くべきことに、ボケがこれしかないのです。例えば2018年の「東西ドリームネタ合戦」という番組では、「おぬし」だけを八回繰り返していて話題になりました。異常なまでのしつこさです。

先述の議論が正しければ、三回目以降は納得感はほとんど増加しませんし、ボケに変化を加えることがなければ意外感もどんどん減っていくばかりです。それではなぜこのネタが面白いのかというと、期待感が増していくからです。四回、五回、六回……と繰り返した果てに、観客は「おぬし」というフレーズを期待するようになるのです。実際、最初の一回目、二回目の天丼で盛り上がった後、中盤で盛り下がるのですが、また後半にかけて尻上がりにウケ量が増していくのがこの漫才です。それはひとえに観客の期待感が指数関数的に増加しているからです。

<お笑いと構造 第6回>で紹介した吉本新喜劇のように、期待感というのは通常、長い歴史のあるお決まりのフレーズなどで生まれることが多いのですが、千鳥はたった4, 5分の中で「あの『おぬし』のフレーズが聞きたい」と観客に思わせる漫才をつくり上げました。天丼を過剰なまでに大盛にすることで期待感を煽るという、漫才における一つの型を発明したのです。そしてこの型はひとつのセオリーになりつつあります。

このセオリーの期限を千鳥とするかどうかは、大いに諸説あるでしょう(現代の漫才師の代表格なのは間違いないですが)。私のdigが足りない可能性は大いにあるので、その議論にこれ以上深入りするつもりはないのですが、実は、「同じボケを何度も被せて期待感を煽る」型は、漫才よりむしろ他の領域でたくさん見られるようになっっています。

3. にゃんこスター:音楽ネタと天丼

その一つの領域が、音楽を用いたネタです。「天丼大盛り期待感」型の構成は、音楽ネタと非常に相性が良く、特にここ数年のキングオブコントでしばしば見られる構造です。ある曲において、「同じフレーズの繰り返し」や「Aメロ、Bメロからのサビ」など、音楽として予測できるパターンのようなものがあるため、音楽を用いたネタは通常より観客に期待させる展開をつくりやすいのです。

その最も顕著な例が、にゃんこスターの『リズム縄跳び』です。当時、あのネタは「笑いの固定観念を覆した」的な言説とともに称賛されていましたが、むしろ逆に根底にあるのは手堅い鉄板の構成です。

大塚愛の『サクランボ』の曲に合わせてアンゴラ村長さんが縄跳びをする、それを観ている「縄跳び大好き少年」ことスーパー三助さんがいる、というのがこのネタの基本構図です。

三助:もっとスピード上がるの? 凄い凄い凄い! サビが来るよ? これサビどうなっちゃうの?

三助さんはこのようにして、「サビはもっと凄い縄跳びの技術が見られるはずだ」という共通認識を植え付けます。いわゆるフリをきかせるというやつですね。そしてその共通認識は、縄跳びを投げ捨てるアンゴラ村長によって鮮やかに裏切られます。

三助:……飛ばな~~~~い! サビで縄跳び飛ばないの~? 何で?

教科書に載せてもいいほどの綺麗な意外感の笑いです。それからすぐさま、アンゴラ村長さんは「飛ばない」というボケを被せます。

三助:何で飛ばないの? 持って、持って、持って……飛ばな~~い!

そして「天丼は二回まで」のセオリー通り、サビの間に天丼がもう一回被せられます。

三助:サビで、縄跳び、飛ばない、ですか~? どうして? 持って、飛んで、飛んで、お願い、お願い……飛ぶ気まったくないっ!

それで曲のサビは終わり、またAメロに戻ります。その間に何が起こるのかというと、スーパー三助さんによって、期待感を煽るような注釈が加えられます。

三助:サビでそれやったらいいじゃない? なんでそれサビでやらな……あれぇ~? この動き*を求めてる俺がいる? この動きが頭から離れない!

*サビでアンゴラ村長さんが「飛ばない」ときにしていた動き

本当はこの段階では、観客はまだ「飛ばない」ボケを明確に期待するまでには至っていないのですが、この三助さん(=観客とのパイプ役)のセリフによって、半ばドーピング的に期待感が高まっていきます。そしてその最高のお膳立てがありながら、もう一度サビに突入していきます。

三助:サビが来る!まさか?……待ってました~~~! この動き待ってましたぁ~!

ここで観客を掴んでしまえば、もう一度重ねても期待感の笑いが増幅していきます。

三助:それがいい! それもいいよ! え、持っちゃうの? 持っちゃうの? 持たないで……ありがとう~! この動きサイコーだよ!

こう見ていくと、三助さんの奇矯なキャラは、観客の感情を強引に引っ張っていくために必要不可欠なものだったということが分かります(普通の人間なら、あそこまで早く「あの動き」を期待しないわけですから)。そのような過剰にデフォルメされたキャラや、「リズム縄跳び」を自明なものとしてネタを進める説明のなさ、オチ部分で「にゃんこスターでした〜」と締める(故意犯的な)幼稚さが、あのネタをこれまでにない斬新なコントとして見せることに役立っているのです。それは彼らの演出方法の圧倒的な勝利と言っていいと思います。しかしその根底には、これだけの周到さ、そして手堅さがありました。

4. 再び千鳥:天丼漫才のその先

昨年(2019年)本稿を作成している段階では、ここで説明を終える予定でした。しかし昨年末の『THE MANZAI 2019 マスターズ』の千鳥の漫才を観て、私はこのネタについて書かなければいけない、という強い使命感に駆られてこの章を足しています。私はあの漫才が、自らの十八番の「天丼大盛り期待感」型漫才をさらにアップデートし、その先の世界へ至るきっかけになると信じています。

大悟:ラーメン屋さんって開いてる店は開いてるけど、閉まっとるとこは閉まっとるからな。

このセリフで幕開けするこの漫才ですが、実はこれがネタの全てです。最初から最後まで徹頭徹尾、大悟さんが「開いてる店は開いてるけど、閉まってる店は閉まってる」というフレーズをリフレインするのです。言うなれば、トートロジー天丼メガ盛り漫才。

大悟:10時っていうのはな、開いとる店は開いとるけど、閉まっとるとこは閉まっとるからな。

この漫才について考えてみましょう。

序盤では、「開いてる店は閉まってるし、閉まってる店は閉まってる」っていう、絶妙に何かを言ってそうで何も言ってない、正しいのだけれど単なるトートロジーに過ぎない、そのフレーズ自体の面白さが先に立ちます。ここでdominantなのは意外感の笑いでしょう。

それを繰り返しているうちにだんだんウケなくなってくるのですが、中盤、一定の段階を超えるとまた笑いの量が増えていきます。それは「開いてる店は閉まってるし、閉まってる店は閉まってる」という大悟さんのフレーズを期待するようになるからです。天丼大盛りへの期待感。ここまでは千鳥の得意な形と同じです。

問題はここからです。この期待感のフェーズを更に超えて、大悟さんは「開いてる店は閉まってるし、閉まってる店は閉まってる」という言葉を繰り返し続けます。飲用てれびさんが「トランス状態」と称した*1ように、その様子はいかにも異様で、観ているこちら側の境界を揺るがすような力を感じます。

ここにおいて見られるのは、漫才の「予想される展開」からの逸脱です。つまり終盤、普通の天丼漫才なら言葉や被せ方の変化など展開があるはずのところを、全く話が一歩も前に進まないまま執拗に「開いてる店は閉まってるし、閉まってる店は閉まってる」を繰り返し続けることの異常さがそこにあります。特にお笑いを一定以上観る人にとって、「これまでの漫才ならこう展開するだろう」と予感が前提としてあり、そこからどんどん逸脱していくことにカタルシスを覚えるような構造になっているのです。だから逆に言うと、その「予感」があるかどうかで面白いと思うかを分ける漫才になっていて、いわゆるお笑いファンの評判のほうが良かったように思えます。

まとめると、この漫才は、意外感からの期待感、そこからさらに一周回って意外感へ到達する、という(同じ言葉を繰り返すだけという静的な構造に見えて)動的な展開を有していることが分かります。自らが一つのジャンルとして確立した「期待感大盛り」型漫才それ自体をフリとして、千鳥は新しいお笑いの形をここで提示しています。

5. 終わりに

今回は、ナイツ、千鳥、にゃんこスター、そしてまた千鳥のネタを題材に、天丼を重ねていった先にある世界を見ていきました。最後にとりあげた「開いてる店は閉まってるし、閉まってる店は閉まってる」漫才は、ある意味で、既存のお笑い体系からの脱出する一つの方法だと言えると思います。これまでのお笑いがあるからこそ、そこから逸脱することで「新しい」構造の笑いが生まれるのです。そこで次回は、「既存のお笑い体系から脱出する方法」と題して、この点をもう少し詳しく見ていきたいと思います。

<お笑いと構造 第7回> 先行文献との比較:森下伸也・桂枝雀・カント

前回まで、「お笑いの構造分析における三尺度」として、意外感・納得感・期待感について解説してきました。どうでもいいですが、少し順番を変えて「な・い・き」という語呂合わせだと覚えやすいです。

今回は、三尺度の応用編に入る前に、お笑いの研究における過去の知見について紹介したいと思います。

1. 森下伸也『もっと笑うためのユーモア学入門』(2003年、新曜社)

森下伸也は、ユーモア論が専門テーマの社会学者で、「日本笑い学会」の会長でもある人物です。「日本笑い学会」のHPはかなり怪しげですが、文献目録などは異常な充実ぶりなので一度見てみることをオススメします。

さて、彼は「知性のレベルで生じる愉快な笑い」には「一方の極に知性の満足から生じる快笑系のものと、他方の極に知性の攪乱から生じる苦笑系のものの二系統の笑いがある」と言い、前者を「『やっぱりそうか』の笑い」、後者を「『ええ、どういうこと?』の笑い」と名付けます。

「やっぱりそうか」の笑い

人間の頭のなか、つまり知性には、「〇〇はこれこれこういうもの」という、たいていは漠然とした知識あるいは図式が無数に蓄積されており、われわれは日常生活のなかで必要に応じて取り出しては活用している(56ページ)。

この「知識あるいは図式」というときの「図式」の定義はいたって不明瞭ですが、私がこれまでの議論で「共通認識」と呼んでいた概念と基本的には同一で考えてよいと思います。

また、われわれは、そのような図式をいくつか組み合わせることによって、「こうすればこうなるはずだ」とか「こうすればこうなるだろう」といった、推論や予測を立て、そのとおりになることを期待する。そして実際にそうなったとき、われわれは「やっぱりそうか」と知性の満足を感じるのである。(略)こうして「やっぱりそうか」の笑いとは、図式どおりに現実が進行することによって知性の満足から生まれる笑いである、とすることができる(56ページ)。

この、「図式どおりに現実が進行する」「やっぱりそうか」の笑いを、これまでの私の議論に照らし合わせると、「納得感」の笑いであるとも、「期待感」の笑いであるとも解釈できることが分かります。以下、本連載からそれぞれについて説明した箇所を引用します。

つまりこの比較から、ツッコミで笑いが起きたとしたら、それは指摘された「正しいこと(共通認識)」に対して観客が「確かにそうだよね」と納得しているから、ということが見えてきます*1。

つまりこのとき、A子ちゃんへの周囲の期待というのが根底にあり、それが満たされることによって笑いが起きています。これが三尺度の最後、期待感の笑いです*2。

それでは、私が今まで「納得感」と「期待感」と分けて議論してきたものは、「やっぱりそうか」の笑い=知性の満足の笑いという同一の概念として語るべきものだったのでしょうか?

時系列から考える「知性の満足」

私はやはり、二つは異なる概念として扱うべきと考えます。同じ知性の満足でも、「納得感」と「期待感」は「満足」の仕方の時間的な向きが異なるのです。

どういうことかというと、納得感は「図式通りに現実が進行している(いた)こと」を、事後的に気が付く/教えてもらうことによって発生する知性の満足です。ツッコミの例を改めて思い出してもらえればと思います。つまり、納得感は「後ろ向き(retrospective)な知性の満足」です。

一方で期待感は、聴衆は最初から自分の中にある図式に意識的です。そしてその図式通りに現実が進行することを、その現実が進行する前から「期待」しているわけですから、こちらは「前向き(prospective)な知性の満足」であると言えます。

このように、森下の定義は上述の二概念が混同して捉えられてしまうという危険性があり、その意味で不十分であると考えます(しかし逆に言うと、私は彼の議論と比較して初めてこの性質が明確に言語化されました)。

「ええ、どういうこと?」の笑い

少し話が逸れました。森下の議論に戻って、次は「ええ、どういうこと?」の笑いとは何かを見ていきたいと思います。

たとえば、『桃太郎』の昔話を全部語って聞かせるオウムを、テレビで見て大笑いしたことがある。「ええっ、どういうこと?」と違和感を覚えつつ、おかしくてたまらないのだ。それでは、その違和感やおかしさはどこから来るか。それはひとことで言えば「図式のズレ」からやって来る。つまりこのオウムは、オウムとは「オハヨウ」とか「オカエリナサイ」とかいった単純な言葉をくり返す鳥である、というわれわれの常識的図式をくつがえし、それから大きくはずれた姿をしめすことによって、われわれを笑わせるのである(57ページ)。

これは素直に、私が論じてきた「意外感」の笑いと同じ概念であると考えてよいでしょう。

「なあるほど」の笑い

森下の面白いのは、ここからさらに一歩踏み込んだところまで議論ができている点です。彼は言います。

「やっぱりそうか」というストレートな知性の満足から来る笑いと「ええっ、どういうこと?」という知性の攪乱から来る逆説的な笑いが結びつくことがある。それが「なあるほど」の笑いである(58ページ)。

「知性の満足」と「知性の攪乱」という一見反する二つの概念が、相乗的に笑いをもたらすことがあると彼は主張するのです。

多くのジョークや謎かけはそのような構造をもっている。たとえばこんな謎かけ。「『あ』の字とかけて心臓ととく」。「そのこころは?」「『い』(胃)の上にある」。ここで、ひとはまず「あ」の字と心臓という奇想天外な結合に驚く。つまり、「あ」の字と心臓とは、日常的な図式のなかではなんら結びつきをもたないので、図式のズレが発生するのだ。ところが、謎解きの部分を聞くと、その驚きや図式のズレは、「心臓は胃の上にある」というよく見知った図式に解消され、ひとつの謎が図式に一致する形で解決されたことで知性の満足が生じる。そしてその結果、ひとは「おかしみ」を感じつつ、「なあるほど」と納得して笑うのである。

賢明な読者の方は既にお分かりと思いますが、これはまさに、「伏線回収において、意外感と納得感は相乗効果を有する」とした私の主張と一致しています*3。

このように、森下の笑い論は、私の構造分析と驚くほどに類似点を持っています。むろん、時系列的には私が書いた文章が後なので、メンデルの法則の再発見的な切なさはそこにあるのですが。

2. 桂枝雀の「緊張と緩和」・カント

森下伸也の次は、桂枝雀(2代目)のお笑い理論を見ていきましょう。枝雀について、NHKのHPから説明を引用します。

派手で型破りなアクション、そして軽妙な語りで多くのファンを魅了した上方落語の爆笑王。寝ても覚めてもわずかな時間を惜しんでけいこに励んだ。古典落語のみならず、自ら翻訳を手がけた英語落語やSR(ショートラクゴの略)と名付けたちょっと変わった小噺などにも挑戦し、落語の世界に新しい風を送り続けた。

やや異端の落語家だった枝雀は、ストイックな理論派としても知られており、その緻密なお笑い理論のうち最も有名なのは「緊張と緩和」論です。

「緊張と緩和」とは

「緊張と緩和」とは、そのまま「緊張状態から緩和されたとき、人は笑う」という理論です。これだけで説明を済ますのは余りに味気ないので、ここではお葬式というシチュエーションを例にとって考えてみましょう。実はライフイベントのなかで最も笑い話ができやすいものはお葬式だと言われています。

お葬式という粗相の許されない、緊張した場面においては「おかしなことをしてはいけない」という意識が強く働きます。それなのに、いやそれゆえに、その緊張を緩ませるようなおかしな出来事が起こったときに、余計に笑いが大きくなるのです。つまり、日常(=緩和された状況)ならば流されてしまうようなことも、葬式という「緊張」した場面においてはそれを「緩和」する誘発剤となり笑いを引き起こしてしまうということです。

「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」という番組の「笑ってはいけないシリーズ」も、「緊張と緩和」理論の延長上にあると言えます。つまり、絶対に笑ってはいけない」という緊張感が演出され、それが仕掛けによって「緩和」されたときに笑いが起こる仕組みになっています。番組の企画として考えなくても、皆さんも、大真面目にしなきゃいけない場面でハプニングが起こり、必死に笑いをこらえた経験はあるのではないでしょうか?

構造分析の尺度「意外感」から見る

この理論をよくよく考えると、私が「意外感」の説明のときにしていた話のより特殊な場面について言及しているということが分かります。

私は、「『意外感』のボケが前提としている「共通認識」からの距離が大きいほど、笑いが起きやすい」といたうえで、それを下記のような式で表現しました*4。

(意外感の大きさ) = (共通認識の明瞭さ) × (共通認識からの距離)

つまり「緊張と緩和」理論は、「共通認識の明瞭さ」(=「笑ってはいけない」という共通認識の強さ=緊張)と「共通認識からの距離」(=緊張した場面と滑稽な出来事との落差の大きさ=緩和)によって説明されます。

カントの「笑い」論

ちなみに、この原稿を書く過程で、哲学者のエマニュエル・カントが「緊張の緩和」理論と似たようなことを言っていたことを知ったので、そちらも参考に引用しておきます。

笑いは緊張した期待が突然無に転化することから生じる情緒である*5。

笑いを分析した哲学者といえばベルクソンですが、彼についてはまた機会を改めて触れたいと思っています。

3. 桂枝雀『らくご DE 枝雀 』(1993年、ちくま文庫)

桂枝雀といえば「緊張と緩和」のみがことさら有名なイメージですが、実は、彼のお笑いについての理論はそれだけに留まりません。もっと緻密で、壮大なことを枝雀は考えていたのです。ここでは、彼の理論の中から、「サゲの四分類」を紹介したいと思います。「サゲ」とは、落語におけるオチの台詞のことを指します。また、文章自体は前掲書からの引用ですが、画像はこちらのブログから引用させていただきました。

離れ領域・合わせ領域

次の図を見とくなはれ。いろの濃いとこがフツーというかホンマの領域なんです。(略)で、外側を「離れ領域」と申しまして、ホンマの世界から離れる、さいぜん言いました「ヘン」の領域なわけです。常識の枠を出るわけですからウソの領域ですわね。しかもとりとめがありませんから極く不安定な世界です。

対して内側にあるのが「合わせ領域」です。これもさいぜん言いましたとおり「人為的に合わせる」というウソの領域です。「合う」という状況も、あんまりぴったり合いすぎると「こしらえた」ということでウソになってしまいますわね。但し、「離れ領域」とちごうて「合う」ということは型ができるということやさかい安定してますわ(104-105ページ)。

この「離れ領域」と「合わせ領域」を森下の議論と比較すると、笑いの原因として「現実が図式通りに進行しなかった」ことと「現実が図式通りに進行した」ことがあるという基本スタンスでは同じです。

しかし枝雀が「合わせ領域」について、「『合う』という状況も、あんまりぴったり合いすぎると『こしらえた』ということでウソになってしまいますわね」と注釈しているのは、結局それも「知性の攪乱」(=離れ領域)の議論に回収されてしまっているという点で、やや不十分さを感じます。それに則ると「現実が図式通りに進行し『過ぎ』」ない限りは笑いは起こらないことになってしまいます。

それでは、枝雀は「合う」ことによる「安定」それ自体(=知性の満足)が笑いにつながるとは考えなかったのでしょうか? これは後に見るサゲの四分類の引用で分かりますが、彼自身が「合わせ領域」の説明の際に「安定」や「安心」といったワードを援用しています。よって、桂枝雀は「安心」それ自体が笑いにつながるとは考えているが、彼のなかで明示的に言語化されておらず、説明をする際に「『こしらえた』ということでウソになってしま」うと口を滑らせてしまったのでしょう。

また、この「合わせ領域」概念に対する私の考えは、先述の森下の「知性の満足」概念に対するそれと基本的に同じです(少し気になるのは、既に言ったように私は森下も枝雀も知らずに<お笑いと構造>を書いてきましたが、森下は枝雀のことをどれだけ念頭に置いていたのでしょうか?)。

サゲの四分類

さて、森下と比して枝雀の詰めが甘いからといって、『落語DE枝雀』の文献的価値がなくなるというわけではありません。その後に連なる「サゲの四分類」は、特に落語について書いた文章ですが、それだけに留まらずお笑い一般に容易に適用可能であることが分かります。

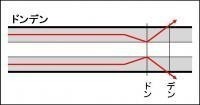

①「ドンデン」

聞き手:「ドンデン」ちゅうのは「ドンデン返し」のことですか?

枝 雀:そうです。「こっちかいな」と思てたら「あっちやった」というやつですわ。(94ページ)

つまり、サゲ前で一度、「合わせ領域」の方へ近づく。この「安定」に近づくのが「ドン」の部分であり、そのあと「離れ領域」へ「デン」と飛び出したところでとサゲになります。

端的にこれは意外感の笑いでしょう。(意外感の大きさ) = (共通認識の明瞭さ) × (共通認識からの距離)の式を思い出してもらうと、「ドン」の部分が(共通認識の明瞭さ)を強化する働きであると分かります。

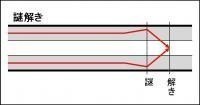

②「謎解き」

聞き手:「謎解き」はどうですか?

枝 雀:文字通り謎を解いた答えがサゲになるという型ですね。

謎解きはドンデンの逆で、サゲ前で一度、「離れ領域」へ膨らみます。これが「謎」部分であり、それからその謎を解くことで「合わせ領域」に入って、サゲとなります。これは、納得感の笑いでしょう。

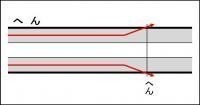

③「へん」

聞き手:お次は「へん」ですけど……

枝 雀:これはねェ、ほんまにあるような噺をしてて、最後に変なことがおこって常識の枠を踏み越えた時噺全体がウソになって終わるというやつです。

ドンデンに近いですが、「安心」に近づく「ドン」のプロセスがなく、いきなり「デン」と「離れ領域」に飛び出るサゲのことを指します。意外感の笑いという意味では同様ですが、(共通認識の明瞭さ)の強化がないという意味ではよりチャレンジングなサゲです。

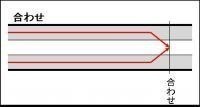

④「合わせ」

聞き手:いよいよ四つ目の「合わせ」ですけども……。

枝 雀:これはね、セリフでも趣向でもなんでもええんですけど人為的に合わせることでサゲになるというわけだ。

謎解きに近いですが、「謎」の部分のふくらみがなく、いきなり「合わせ領域」に入るサゲです。これは少し解釈が難しいですが、いわゆる伏線回収のネタと同じで、意外感(ここでサゲが来るのか)からの納得感(でも確かに言われてみれば合っている)という、複合型の笑いと考えてよいでしょう。

枝雀の何が凄いのか

この分類もね、ただただ趣味や道楽で「分類のための分類」をやっているわけやおまへんねで。再生産のためにやってますねん(124ページ)。

私が枝雀を尊敬し、そしてどう足掻いてもかなわないと思うのは、彼は結局そのお笑い理論を実際のネタ作りに活かしていたという点です。頭脳明晰な分析者であると同時に、超一流のプレーヤーでもある。そこが枝雀の凄さです。

4. 結語

以上、先行文献の比較として、森下伸也と桂枝雀、そしてちょっとだけカントにも触れました。全体を通して分かることは、「期待感」が笑いにつながるという考えが希薄だということです。理由は分かりませんが、「期待感」の笑いというのは比較的新しい概念なのではないか、という仮説を私は持っています。

それを検証するのは別の機会に譲るとして、次回以降から、三尺度の応用編を始めます。理論編が終わり、ようやく、実際に現代のお笑いの細かいギミックについて考察していこうと考えています。まずは次回、「天丼」について扱います。